Arten der Astrofotografie – Ein Überblick

Die Astrofotografie ist ein faszinierender Bereich der Fotografie, der es ermöglicht, die Schönheit des Universums in Bildern festzuhalten. Doch wer in dieses Hobby einsteigen möchte, ist schnell überfragt. Er steht schnell vor der Frage: Welche Art der Astrofotografie ist die richtige für mich?

Ob für Anfänger oder Fortgeschrittene – die Wahl der richtigen Technik hängt vom gewünschten Motiv ab.

Was möchtest du fotografieren?

Denn Astrofotografie ist nicht gleich Astrofotografie. Sie lässt sich grob in drei Hauptkategorien unterteilen: Widefield, Planetenfotografie und Deep-Sky-Fotografie. Jede dieser Techniken bringt ihre eigenen Anforderungen, Herausforderungen und Bilderlebnisse mit sich. Jedoch unterscheidet sich auch das benötigte Equipment.

Bevor du also in Technik investierst oder nächtelang unter dem Sternenhimmel verbringst, solltest du dir einige grundlegende Fragen stellen:

Die Antwort darauf bestimmt, welche Ausrüstung du brauchst, welche fotografischen Techniken du einsetzen solltest – und wie dein persönlicher Zugang zur Astrofotografie aussieht. In diesem Artikel zeige ich dir die grundlegenden Unterschiede zwischen Widefield-, Planeten- und Deep-Sky-Astrofotografie, damit du die für dich passende Richtung findest.

Widefield-Astrofotografie – Weite Himmelslandschaften einfangen

Die Widefield-Astrofotografie (auch Weitwinkel-Astrofotografie genannt) ist für viele der ideale Einstieg in die Himmelsfotografie. Sie bezieht sich auf großflächige Aufnahmen des Nachthimmels, bei denen häufig auch Elemente der Landschaft im Vordergrund eingebunden werden. Typische Motive sind die Milchstraße, Sternbilder, Meteorschauer oder Star-Trails.

Der technische Einstieg ist vergleichsweise unkompliziert. In der Regel genügt eine DSLR- oder spiegellose Kamera mit manuellem Modus, ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv (z. B. 14 mm bis 35 mm bei f/1.4–f/2.8) und ein stabiles Stativ. Belichtet wird meist zwischen 5 und 30 Sekunden, ohne Nachführung. Längere Belichtungszeiten können durch einfache Nachführgeräte erreicht werden, mit denen man Sternspuren vermeidet und mehr Details abbildet.

Ein wesentlicher Faktor für gelungene Widefield-Aufnahmen ist die Lichtverschmutzung. Wer unter einem klaren, dunklen Himmel fotografiert, wird deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Hilfreich sind Lichtverschmutzungskarten, Mondkalender sowie Apps zur Planung der Milchstraßenposition und zur Bestimmung der besten Beobachtungsfenster.

Vorteile der Widefield-Fotografie

Tipps für Widefield-Aufnahmen

Planetenfotografie – Details in unserem Sonnensystem sichtbar machen

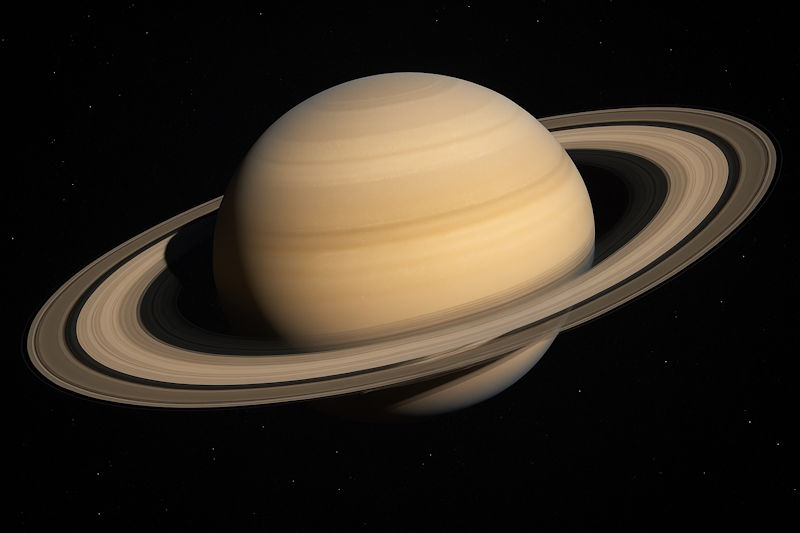

Die Planetenfotografie ist eine spezialisierte Form der Astrofotografie, die sich auf Objekte innerhalb unseres Sonnensystems konzentriert – insbesondere Jupiter, Saturn, Mars, Venus sowie der Mond. Ziel ist es, möglichst viele Details der Planetenoberfläche oder ihrer Atmosphäre sichtbar zu machen, z. B. Sturmbänder auf Jupiter oder die Saturnringe.

Aufgrund der kleinen Größe (geringe Winkelausdehnung) dieser Objekte ist eine hohe Brennweite (meist ab 1500 mm aufwärts) erforderlich. Zum Einsatz kommen häufig Maksutov- oder Schmidt-Cassegrain-Teleskope, ergänzt durch Barlow-Linsen zur weiteren Vergrößerung. Die Aufnahmen erfolgen in Form von Videos mit hoher Bildrate (z. B. 100+ fps), da so durch Bildstapelung („Stacking“) aus vielen Einzelbildern ein besonders scharfes Gesamtbild erzeugt werden kann.

Die Nachbearbeitung ist zentral für die Bildqualität. Programme wie AutoStakkert!, RegiStax oder PIPP helfen, das beste Ausgangsmaterial aus dem Video zu extrahieren, zu schärfen und zu kontrastieren. Je besser das Seeing ist, desto besser werden zum Schluss auch die Bilder.

Typische Ausrüstung für Planetenaufnahmen

Deep-Sky-Fotografie – Galaxien, Nebel & Sternhaufen

Die Deep-Sky-Fotografie widmet sich astronomischen Objekten außerhalb des Sonnensystems. Dazu zählen Emissions- und Reflexionsnebel, Galaxien, Kugelsternhaufen, Dunkelwolken und Supernovaüberreste. Diese Objekte sind meist sehr lichtschwach und benötigen lange Belichtungszeiten sowie eine präzise Nachführung, um sichtbar gemacht zu werden.

Die Anforderungen an Technik und Planung sind hier am höchsten. Benötigt wird ein lichtstarkes Teleskop (idealerweise mit Öffnungsverhältnis f/4–f/6), eine parallaktische Montierung mit GoTo-Steuerung sowie eine Autoguiding-Einheit, die Nachführfehler automatisch korrigiert. Als Kamera kommen (gekühlte) Astrokameras oder modifizierte DSLRs zum Einsatz. Typischerweise werden viele Einzelbilder aufgenommen (sogenannte Lights), die in der Nachbearbeitung zu einem Gesamtbild kombiniert werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Deep-Sky-Fotografie ist das Kalibrieren der Daten mit Bias-, Dark- und Flatframes, um Sensorfehler und Vignettierungen auszugleichen. Zusätzlich werden häufig Schmalbandfilter verwendet (z. B. H-Alpha, OIII, SII), um bestimmte Emissionslinien zu betonen oder Lichtverschmutzung zu minimieren. Die Bildverarbeitung erfolgt in Programmen wie PixInsight, Siril oder Photoshop und kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Was man für Deep-Sky braucht

Herausforderungen und Lösungen

Fazit – Welche Art der Astrofotografie passt zu dir?

Die Wahl der richtigen Art hängt von deinen Interessen, der verfügbaren Ausrüstung und deinem Standort ab. Widefield ist ideal für Einsteiger, während Planeten und Deep-Sky mehr technisches Know-how und Equipment erfordern. Alle drei Arten bieten jedoch unvergessliche Einblicke in die Welt jenseits unseres Planeten.